パラアートと近代美術における純粋性の探求

村松和明

人は、自我の目覚めとともに、自分が置かれた社会に合わせて生きるようになる。身近な例としては、成長段階における児童画の変化があげられる。幼年期には、自由奔放で驚異的な絵を描いていた子どもたちが、小学校に入ると次第に、比較的画一化された上手い絵を描くようになる。学校では、作画技術の習得も大切だが、それに伴って「表現の自由さ」の領域が限られてくることも、子どもたちは無意識のうちに体得する。画家においては、意識的に社会に合わせるということも起きる。無名時代には、自由で力強く魅力的な作品を描いていた画家であっても、社会的評価を得た後は、評価された画風が固定し、形骸化された絵を量産するということもしばしばある。このような社会的な作用は、無意識のうちに我々のなかに取り入り、社会の現実となって身の回りで常套化している場合がある。それによって、個としての表現の純粋さは次第に喪失し、社会のなかに埋没することになる。これら社会的な作用や拘束から、芸術表現を解き放とうとする運動が、20世紀の初頭、未曾有の惨禍となった第一次世界大戦を契機に興った。

人は、自我の目覚めとともに、自分が置かれた社会に合わせて生きるようになる。身近な例としては、成長段階における児童画の変化があげられる。幼年期には、自由奔放で驚異的な絵を描いていた子どもたちが、小学校に入ると次第に、比較的画一化された上手い絵を描くようになる。学校では、作画技術の習得も大切だが、それに伴って「表現の自由さ」の領域が限られてくることも、子どもたちは無意識のうちに体得する。画家においては、意識的に社会に合わせるということも起きる。無名時代には、自由で力強く魅力的な作品を描いていた画家であっても、社会的評価を得た後は、評価された画風が固定し、形骸化された絵を量産するということもしばしばある。このような社会的な作用は、無意識のうちに我々のなかに取り入り、社会の現実となって身の回りで常套化している場合がある。それによって、個としての表現の純粋さは次第に喪失し、社会のなかに埋没することになる。これら社会的な作用や拘束から、芸術表現を解き放とうとする運動が、20世紀の初頭、未曾有の惨禍となった第一次世界大戦を契機に興った。

「ダダ」と呼ばれるその芸術運動は、それまでの西洋美術における絵画表現の伝統的な価値観や、芸術そのものを崇拝することを否定した。例えば、その中心的な人物であったマルセル・デュシャンが、モナリザの絵葉書に髭の落書きをして「L.H.O.O.Q」(fig.1)と題し、作品として提示したのは、過去の芸術崇拝に対する痛烈な批判が含まれていた。

「ダダ」によって破壊された芸術概念は、次いで1924年にパリで興った「シュルレアリスム」によって新たな模索がなされた。

シュルレアリスムは、日本では頭だけをとった略語「シュール」の方がなじみ深いかもしれない。「シュール」は現実離れした別世界の幻想を指して使われることが多いのだが、「Surrealisme/シュルレアリスム/超現実主義」の「sur/シュル/超」とは、極度の強調で「突きつめた」という意味であるため、現実を超えて違う世界へ移行してしまうのではなく、現実そのものにある「真の現実」に触れようとしたものであった。

実際にシュルレアリストたちは、目の前にある「ありふれた現実」しか認めない社会に疑問を感じ、心の自由を尊重した表現を求めた人々の集まりであった。

シュルレアリスムの指導者であった詩人アンドレ・ブルトンは、「シュルレアリスムにのめりこむ精神は、自分の幼年時代の最良の部分を昂揚とともにふたたび生きる」と述べた。つまり、純粋な「真の人生」(アルチュール・ランボーの言葉)は幼年時代にありえたものだが、人間は年を重ねるにつれていろいろな大切な物を失ってゆく。だが、この「真の人生」を、唯一シュルレアリスムが可能にすることができるのではないか、と問いかけたのであった。パブロ・ピカソもこの運動に近づいていたが、主な画家は、ルネ・マグリットや、ジョアン・ミロ、サルバドール・ダリ、マックス・エルンストなどである。これらの画家は、個性の強い、いわば不可思議な絵を描くことで知られている。彼らはそれまでの、社会通念で良いと決められたような、当たり前の絵を描くことを止めて、むしろそういった規制を外れた場所で、自由な表現をすることに情熱を注いだ。そうすることによって、はじめて真の芸術表現ができるものと考えたのである。

シュルレアリスムの指導者であった詩人アンドレ・ブルトンは、「シュルレアリスムにのめりこむ精神は、自分の幼年時代の最良の部分を昂揚とともにふたたび生きる」と述べた。つまり、純粋な「真の人生」(アルチュール・ランボーの言葉)は幼年時代にありえたものだが、人間は年を重ねるにつれていろいろな大切な物を失ってゆく。だが、この「真の人生」を、唯一シュルレアリスムが可能にすることができるのではないか、と問いかけたのであった。パブロ・ピカソもこの運動に近づいていたが、主な画家は、ルネ・マグリットや、ジョアン・ミロ、サルバドール・ダリ、マックス・エルンストなどである。これらの画家は、個性の強い、いわば不可思議な絵を描くことで知られている。彼らはそれまでの、社会通念で良いと決められたような、当たり前の絵を描くことを止めて、むしろそういった規制を外れた場所で、自由な表現をすることに情熱を注いだ。そうすることによって、はじめて真の芸術表現ができるものと考えたのである。

彼らは社会に押し付けられた意識を消滅させるために、さまざまな手法を考え出し、眠ったままで絵を描くことさえも試みた。

アンドレ・マッソンは、無意識裡に絵を描く《デッサン・オートマティック》(fig.2)を試みた。しかし、描線では、どうしても意識が介入してしまう。その描線を記号に置き換えて成功をしたのがミロである。ミロはできるだけ純粋に事物を見つめて、それを心のなかにある女や星、鳥などの形象に置き換えて画面を構成していった(fig.3)。それは自由奔放な児童画のような画面を得ることになった。

純粋さを求めていくうちに、彼らが着目したのは、夢や潜在意識などの意識に統率されない世界と、原初的で純粋な造形表現といえる、アフリカなどの原始美術や児童画、知的・精神障害の人々が描く、驚異的で解放された発想だった。

純粋さを求めていくうちに、彼らが着目したのは、夢や潜在意識などの意識に統率されない世界と、原初的で純粋な造形表現といえる、アフリカなどの原始美術や児童画、知的・精神障害の人々が描く、驚異的で解放された発想だった。

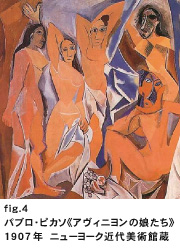

ブルトンは、精神医学にも精通し、自身でも、とりわけ強迫観念による幻視者の作品を積極的に収集した。その結果、精神障害者が強制されずに制作した芸術を「健全なる良心の宝庫」と賞賛するにいたった。それはシュルレアリスムの規範のひとつとも考えられるようになったのである。ピカソが卓抜なデッサン力を持っていながら、あえて子どものような絵を描いたことは知られるが、このような「純粋な表現」を追い求めていたことが大きい。また、彼はアフリカ彫刻などの原始美術の奇抜な表現に関心を示し、これらから得たインスピレーションが、「現代美術の出発点」といわれる《アヴィニヨンの娘たち》(fig.4)の制作につながり、それがキュビスムへと展開していった。

このように、近代の美術は「純粋な表現」を求めて動いてきたものといえる。

この「純粋性の探求」は、20世紀の芸術表現のひとつの大きな特性を示すもので、ギヨーム・アポリネールは『キュビスムの画家たち』(1913年)のなかで、近代美術の造形的本質を「純粋性」という言葉で示しており、ハンス・ゼードルマイヤーは、『近代芸術革命』(1956年)において「純粋性の努力」は、「1905年から1925年の間にその極限に達する」と指摘している。それは、第二次世界大戦後になって、ジャン・デュビュッフェ(fig.5)による「アール・ブリュット」の動きによって明確な動きを示すことになる。彼が1949年に開催した「文化的芸術よりも、生(き)の芸術を」のカタログには、「アール・ブリュット(生の芸術)は、芸術的訓練や芸術家としての知識に汚されることなく、古典芸術や流行のパターンを借りることのない、創造性の源泉からほとばしる、真に自発的な表現」と記されている。

この「純粋性の探求」は、20世紀の芸術表現のひとつの大きな特性を示すもので、ギヨーム・アポリネールは『キュビスムの画家たち』(1913年)のなかで、近代美術の造形的本質を「純粋性」という言葉で示しており、ハンス・ゼードルマイヤーは、『近代芸術革命』(1956年)において「純粋性の努力」は、「1905年から1925年の間にその極限に達する」と指摘している。それは、第二次世界大戦後になって、ジャン・デュビュッフェ(fig.5)による「アール・ブリュット」の動きによって明確な動きを示すことになる。彼が1949年に開催した「文化的芸術よりも、生(き)の芸術を」のカタログには、「アール・ブリュット(生の芸術)は、芸術的訓練や芸術家としての知識に汚されることなく、古典芸術や流行のパターンを借りることのない、創造性の源泉からほとばしる、真に自発的な表現」と記されている。

以上のように、20世紀美術は「文化的芸術」よりも、幼児や知的・精神障害の人々の絵の純粋性に影響を受けたということができる。

以上のように、20世紀美術は「文化的芸術」よりも、幼児や知的・精神障害の人々の絵の純粋性に影響を受けたということができる。

近代の美術が追い求めた「純粋な表現」は、この画集にある、評価主義とは無縁な芸術家たちの作品のなかにはっきりと見出すことができる。

清透な目と心を持つ彼らの作品は、我々が、いつの間にか失ってしまった純粋なものの見方や、自由で豊かであった「真の人生」を再認識させてくれることであろう。それは、まさに「健全なる良心の宝庫」であり、その豊かなインスピレーションの宝庫であるこの画集は、我々に新鮮な驚きや感動を与えてくれるに違いない。

(むらまつ・やすはる 岡崎市美術博物館学芸員)